どんどん溜まる書類…どうやって整理整頓したらいいのかわからない…

整理整頓を習慣化するコツを知りたい!

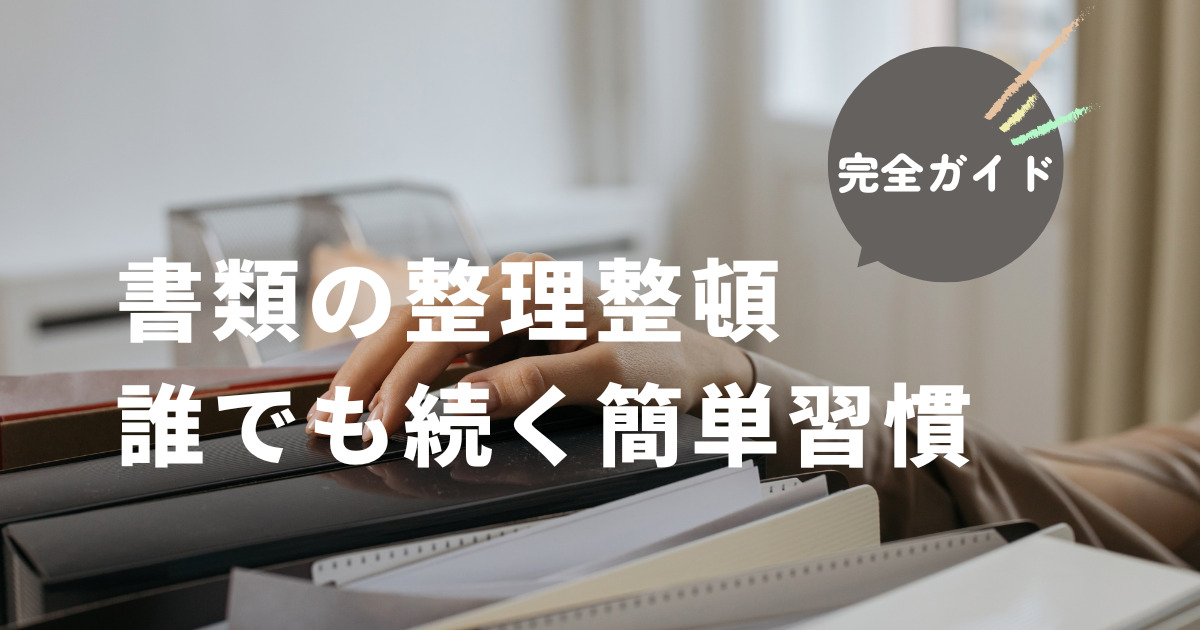

書類の整理整頓は一度やれば終わりではなく、継続することが大切です。

しかし、片付けてもすぐに散らかる、どこに何を収納したか分からなくなるなど、悩みを抱えている人も多いでしょう。

本記事では、無理なく続けられる整理整頓のコツを紹介します。

スッキリ片付いた環境を保つことで、仕事効率が向上し、必要な書類をすぐに取り出せるようになります。

書類整理を負担に感じている方は、ぜひ最後まで読んで、今日から実践してみてください!

書類を整理整頓してスッキリ管理する方法

書類が散らかる原因を理解し、適切な整理方法を実践することで、スッキリと管理できます。

まずは不要な書類を処分し、必要なものだけを残すことが重要です。

分類や収納方法を工夫することで、散らかりにくい環境を整えられるでしょう。

書類が散らかる原因と解決策

書類が散らかる主な原因は、分類や収納の仕組みが整っていないことです。

管理が適切でないと、どこに何があるのか分からず、探す時間が増えてしまいます。

書類が散らかる主な原因

これらの問題を解決するために、まずは書類の種類ごとに分類することが重要です。

例えば、以下のように整理すると、管理しやすくなります。

さらに、頻繁に使う書類はすぐに取り出せる場所に収納し、不要な書類は月に一度処分すると、スッキリした状態を維持できます。

整理を習慣化するルール

適切な分類とルールを設定することで、書類が散らかるのを防ぎ、快適な作業環境を維持できます。

整理整頓がもたらすメリット・デメリット

書類を整理整頓することには多くのメリットがあります。

最も大きな利点は、作業効率の向上です。

必要な書類がすぐに見つかることで、探す時間が減り、仕事や家事のストレスが軽減されます。

また、整った環境は視覚的にもスッキリし、集中力を高める効果もあります。

デスクが片付いていると、生産性が向上し、精神的な余裕も生まれるでしょう。

整理整頓のメリットのポイント

一方で、整理整頓にはデメリットもあります。

例えば、整理に時間と手間がかかる点が挙げられます。

特に、書類が溜まった状態から始めると、まとまった時間が必要です。

また、一度整理しても、維持するためには定期的な見直しが必要で、ルールを決めずに整理すると、すぐに元の状態に戻ってしまいます。

整理整頓のデメリットのポイント

しかし、デメリットを克服する方法もあります。

例えば、書類をデジタル化する、ファイルボックスやラベリングを活用するなどの工夫をすれば、整理の手間を最小限に抑えられます。

適切な方法を取り入れることで、メリットを活かしながらデメリットを軽減できます。

効果的な整理整頓の基本ルール

書類を効果的に整理整頓するためには、基本ルールを決めて実践することが大切です。

最も重要なルールは、「使う頻度で分類する」ことです。

使う頻度で分類するルール

次に、「書類の一元管理を徹底する」こともポイントです。

異なる場所に保管すると、どこに何があるのか分からなくなり、探す時間が増えます。

関連する書類は一か所にまとめ、ファイルボックスやクラウドストレージを活用するとスムーズに管理できます。

一元管理を徹底するルール

最後に、「整理する習慣を身につける」ことが大切です。

書類は日々増えるため、定期的に整理しないとすぐに散らかってしまいます。

例えば、「月に一度不要な書類を処分する」「新しい書類はすぐに分類する」などのルールを決めると、無理なく継続できます。

基本ルールを守ることで、整理整頓が効率的に進み、快適な作業環境を維持できます。

書類を整理整頓する実践テクニック

実践的な整理整頓の方法を知ることで、書類の管理がスムーズになります。

まずは分類のルールを決め、書類の種類ごとに適切な収納方法を選びましょう。

書類を分類するための効果的な方法

書類を効率よく整理整頓するためには、適切な分類方法を決めることが重要です。

まず、書類の種類ごとにカテゴリを設定し、目的別にグループ化すると、管理しやすくなります。

書類の基本的な分類方法

次に、分類を明確にするために、色分けやラベルを活用すると便利です。

例えば、ファイルフォルダを色分けし、視覚的に区別できるようにすると、どの書類がどこにあるのか一目で分かります。

また、クラウドストレージにフォルダを作成し、紙の書類とデジタルデータを連携させると、より効率的な管理が可能になります。

最後に、分類ルールを決めたら、一貫性を持って運用することが大切です。

異なる方法で整理すると、すぐに散らかってしまいます。

職場や家庭で書類を共有する場合は、統一したルールを設定すると混乱を防げます。

増え続ける書類を適切に管理できる仕組みを作り、スムーズな整理整頓を実現しましょう。

頻度別に整理するシンプルなルール

書類を使う頻度に応じて整理することで、必要なものを素早く取り出せるようになります。

最も簡単な方法は、「毎日使う書類」「定期的に使う書類」「ほとんど使わない書類」の3つに分類することです。

この方法を取り入れるだけで、整理の手間が大幅に軽減できます。

頻度別の整理ルール

まず、毎日使う書類は、すぐ手に取れる場所に置くことが大切です。

例えば、仕事の進行中の資料やスケジュール表は、デスクの上やファイルスタンドに収納すると、作業がスムーズになります。

一方、週に1回程度使う書類は、引き出しやボックスにまとめておくと、必要なときにすぐ取り出せます。

最後に、年に数回しか使わない書類は、キャビネットやボックスに収納し、スペースを有効活用しましょう。

例えば、税務書類や過去の契約書は、特定の時期にしか使わないため、すぐ手が届く場所にある必要はありません。

このルールを守ることで、整理が簡単になり、必要な書類を適切な場所に収納できます。

すぐに見つかるファイリングのコツ

書類をすぐに取り出せるようにファイリングすることが重要です。

特に、ラベリングを活用して書類のタイトルや内容を一目で分かるようにすると、探しやすさが格段に向上します。

クリアファイルやフォルダごとにラベルを付けることで、必要な書類をすぐに見つけられるようになります。

ファイリングの基本ルール

また、ファイリングする際は、使用頻度に応じて配置を決めることがポイントです。

例えば、請求書や契約書など、よく使う書類はファイルボックスの前面や上部に収納すると、スムーズに取り出せます。

逆に、過去の書類や保存が必要なものは、奥や下の方に収納すると、スペースを有効活用できます。

収納ボックスやクリアファイルを活用する方法

書類を整理整頓する際は、収納ボックスやクリアファイルを活用すると、見た目がスッキリし、取り出しやすくなります。

まず、用途に応じた適切な収納アイテムを選ぶことが重要です。

収納ボックス・クリアファイルの活用法

クリアファイルを活用すると、書類の分類が簡単になります。

例えば、契約書・請求書・マニュアルをカテゴリごとに分けて収納すると、必要なときにすぐに探せます。

さらに、色分けを活用すると、視覚的に識別しやすくなり、整理がしやすくなります。

そして、収納場所を決めてラベリングを行うと、家族や職場の同僚と書類を共有する際も混乱を防げます。

例えば、ラベルシールを活用して「重要」「処理中」「保管」などのカテゴリを作成すると、誰でも簡単に整理できるようになります。

適切な収納ツールを取り入れることで、書類の管理が格段に楽になり、スムーズな作業環境を維持できます。

書類整理を習慣化するための仕組みづくり

書類整理を習慣化するためには、ルールを決めて無理なく続けることが大切です。

まず、書類が増えすぎないように「不要な書類を定期的に処分する」習慣をつけると、散らかりを防げます。

書類整理を習慣化するためのルール

「書類を受け取ったらすぐに分類する」ルールを導入すると、整理がスムーズになります。

例えば、郵便物や仕事の資料が届いたら、「処理済み」「保管」「不要」に分けることで、散らかるのを防げます。

分類を後回しにすると、不要な書類が混ざり、整理が難しくなるため、即時分類の習慣が重要です。

書類の整理整頓をデジタル管理にする方法

デジタル管理を取り入れることで、書類の整理整頓がより効率的になります。

スキャンしてデータ化することで、紙の書類を減らし、必要な情報をすぐに検索できるようになるでしょう。

スマホアプリやクラウドストレージを活用すると、さらに便利です。

書類をスキャンしてペーパーレス化する手順

書類をスキャンしてペーパーレス化することで、物理的なスペースを節約し、管理の手間を大幅に減らせます。

まず、スキャンする書類を選別し、不要なものを事前に処分することが重要です。

例えば、領収書・契約書・保証書など長期保管が必要な書類を優先してデジタル化すると、整理がスムーズに進みます。

スキャンしてペーパーレス化する手順

ペーパーレス化を進めることで、書類の紛失リスクが減り、管理がよりスムーズになります。

クラウドストレージを活用した書類整理のメリット

クラウドストレージを活用すると、書類の管理が簡単になり、データのバックアップも安全に行えます。

クラウドストレージのメリット

クラウドストレージは複数のデバイスと同期できるため、異なる端末でも最新のデータを管理できます。

例えば、「Google Drive」や「OneDrive」を使えば、パソコンで編集した書類をスマートフォンやタブレットでも確認できます。

また、データを自動でバックアップする機能があるため、デバイスの故障や紛失時でも復旧が可能です。

さらに、クラウドストレージには共有機能があり、複数の人とリアルタイムで情報を共有できます。

例えば、チームでプロジェクトを進める際、書類をクラウド上で管理すると、誰でも最新のデータを確認でき、作業がスムーズになります。

クラウドを活用することで、書類整理の手間が減り、利便性が大幅に向上します。

紙とデジタルのハイブリッド管理術

紙とデジタルを併用した管理方法を取り入れることで、それぞれのメリットを活かした整理が可能になります。

すべてをデジタル化するのが難しい場合は、重要な書類は紙で保管し、頻繁に使う書類はデジタル化するのが効果的です。

紙とデジタルを併用する方法

例えば、紙の書類には「デジタル化済み」とラベルを貼り、対応するデジタルファイルと紐付けると、必要な情報をすぐに見つけられます。

また、デジタルフォルダ名と紙のファイル名を統一することで、検索しやすくなります。

紙とデジタルをうまく組み合わせることで、柔軟で効率的な書類管理が実現できます。

まとめ

書類を整理整頓することで、作業効率が向上し、探し物の手間を減らせます。

紙とデジタルの管理を組み合わせることで、よりスムーズに書類を管理できるでしょう。

書類整理は一度きりではなく、継続することが大切です。

適切なルールを決め、無理なく続けられる仕組みを作ることで、快適な作業環境が維持できます。

スッキリと整った状態を保ち、ストレスなく書類を管理できるよう、今日から実践してみましょう。

コメント